| |

| |

|

操作例 |

|

| |

|

Dipsは、計った走行・傾斜を元にstereonet投影法を用いて解析をするプログラムです。

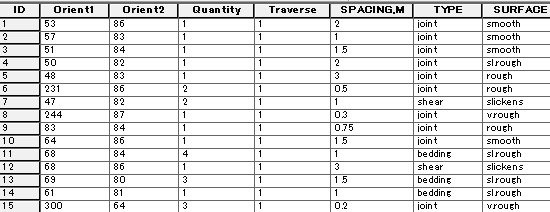

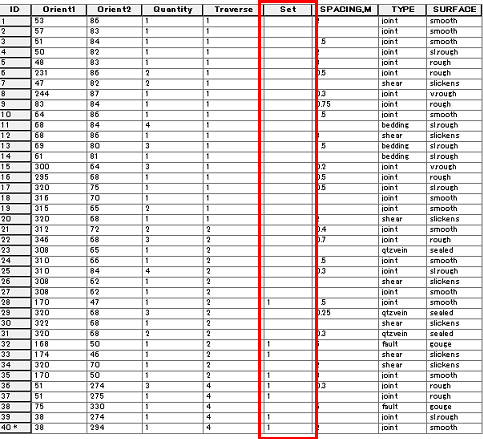

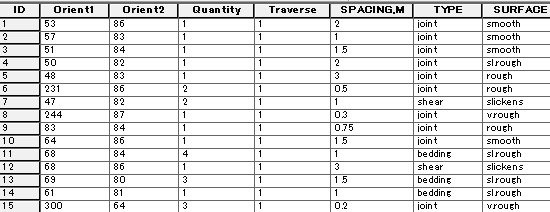

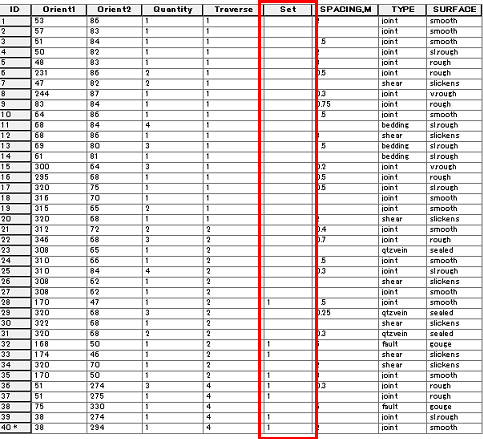

サンプルファイル(EXAMPLE.DIP)を起動すると、まず入力シートが立ち上がります。

|

| |

|

|

| |

|

この入力シートは、

| ・ |

Two Orientation Columns (2つの座標列) |

| ・ |

A Quantity Column(数量) |

| ・ |

A Traverse Column(横断) |

| ・ |

Three Extra Columns(3つの備考列) |

を表しています。 |

| |

|

(1) |

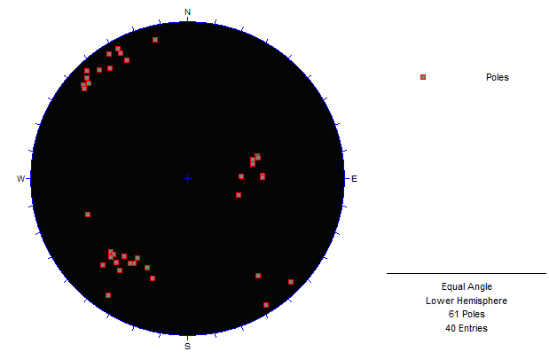

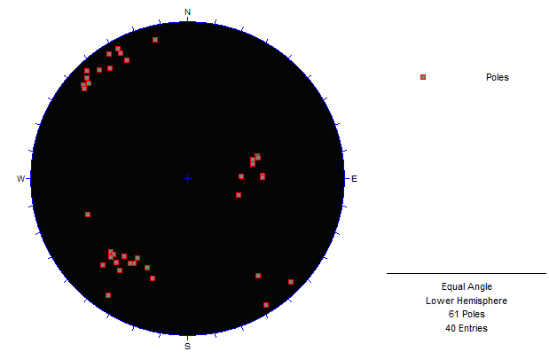

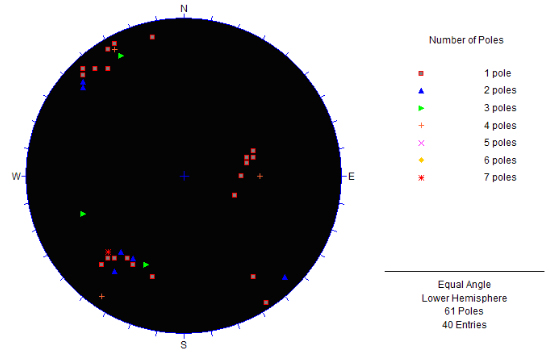

極大図(Pole Plot)の表示について |

|

|

|

こちらは、入力シートにある最初の2つの列(orient1とorient2)を表示され、専用の属性付加機能で極大点を追加することが出来ます。 |

|

|

|

|

| |

| |

|

(2) |

動かしているマウスカーソルの位置は右下に表示されます。

表示方法は、

|

・ |

【 Dips/strike 】 |

: |

走行・傾斜 |

|

・ |

【 trend/plunge 】 |

: |

方位と俯角 |

があり、表示の切り替えは、マウスの左クリックで可能です。

|

| |

| |

|

(3) |

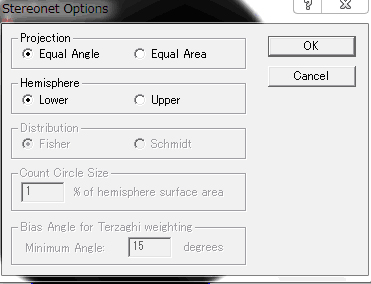

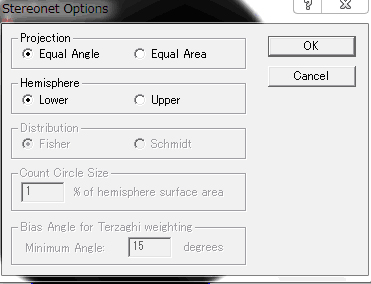

Stereonet投影の投影方法は、「等しい角度」もしくは「等しい領域」、投影球体面は、「上半球」もしくは「下半球」で選択します。

初期設定は「等しい角度」・「下半球」で、変更する場合は、SetupメニューのStereonet Optionsから設定ダイアログを開くか、表示している投影図にマウスカーソルを置いて、右ボタンを押してStereonet Optionsを選択するかで設定変更が可能です。

|

| |

| |

|

(4) |

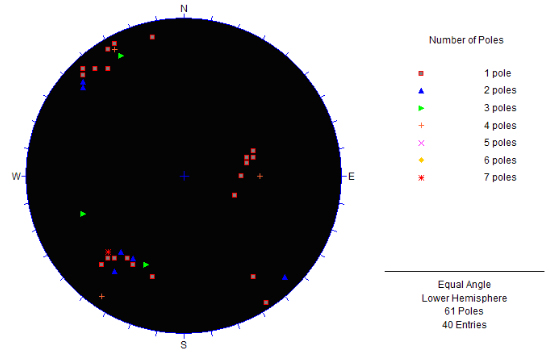

Scatter Plot (散布図)について

|

|

|

|

Scatter Plot(散布図)は、PolePlot(極大図)では判明できない計測地点の数量的な散布を表現するのに優れており、計測地点が同一地点にある場合や、近傍に同様の計測地点があるかどうかがわかります。

凡例では同一の極大にある作図データがいくつあるかを記号で表示しています。

|

|

| |

| |

|

(5) |

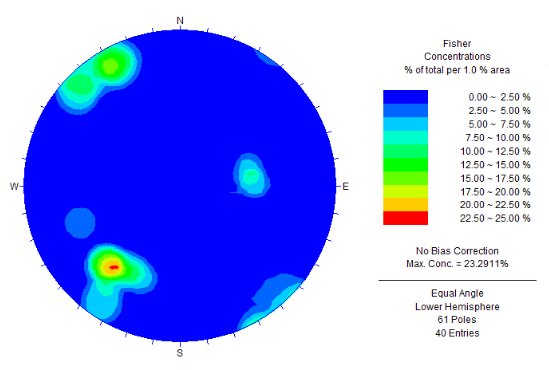

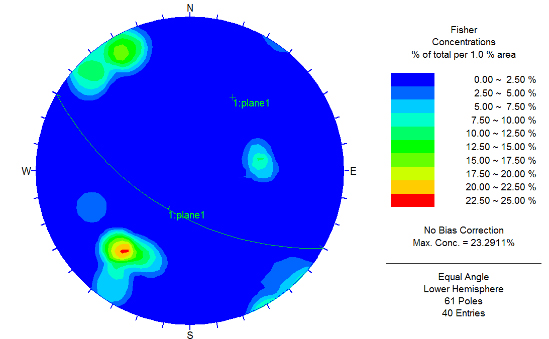

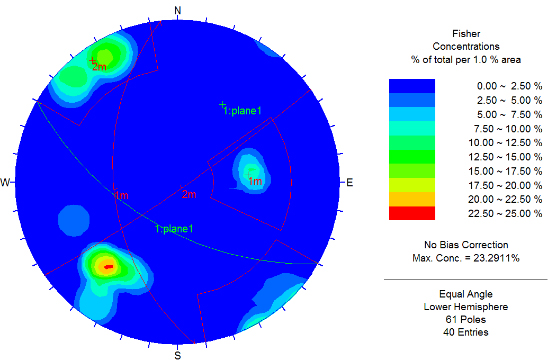

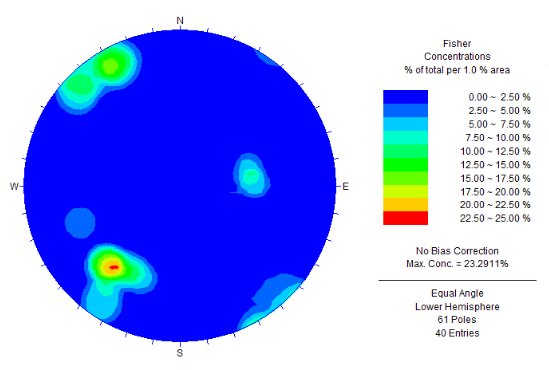

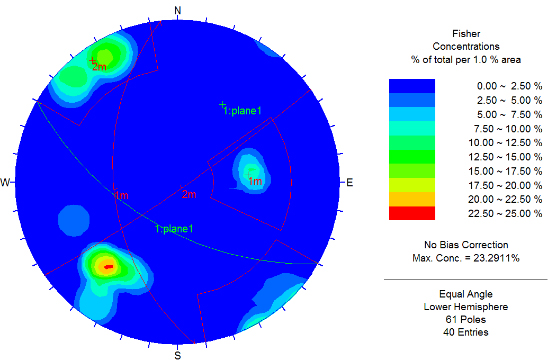

stereonet投影法のメイン解析画面である、ContourPlot(頻度分布図)について

|

|

|

|

ContourPlot(頻度分布図)では、データの集積度合がはっきりとわかります。

サンプルファイルは、40か所の計測データしかありませんが、データの数が多くなればなるほど、ContourPlot(頻度分布図)は効力を発揮します。 |

|

| |

| |

|

(6) |

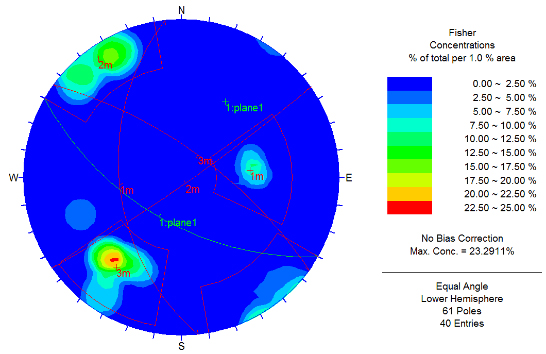

ContourPlot(頻度分布図)やRosePlot(ローズダイヤグラム)では、Terzaghi Weighting(テルツァイギによる重み付け)を考慮することができます。

|

|

|

|

これはデータの母集団に偏った性質があるのを補正するために、Traverseに沿った補正を行います。

ツールバーのボタンをON/OFFすることにより、有効・無効を切り替えることができます。

|

|

| |

| |

|

(7) |

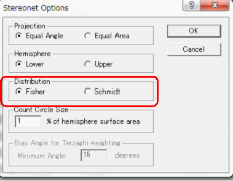

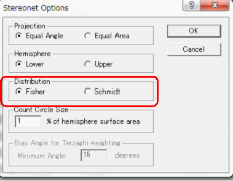

StereonetOption(ステレオネット投影)の投影方法設定について

|

|

|

|

操作方法は、SetupメニューのStereonet Optionsから設定ダイアログを開くか、表示している投影図にマウスカーソルを置いて、右ボタンを押してStereonet Optionsを選択して表示させます。

ContourPlot(頻度分布図)では、StereonetOption(ステレオネット投影)の表示方法として、Fisher(フィッシャーネット)とSchmidt(シュミットネット)の2つを選択することが出来ます。 |

|

| |

| |

|

(8) |

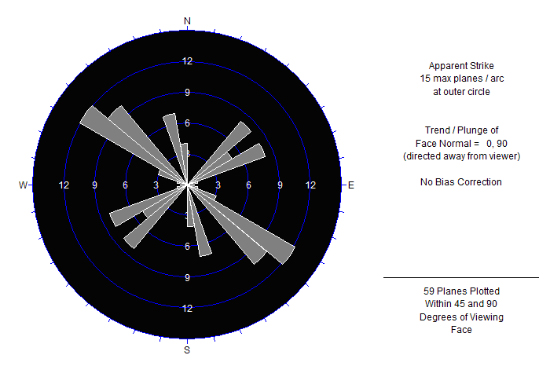

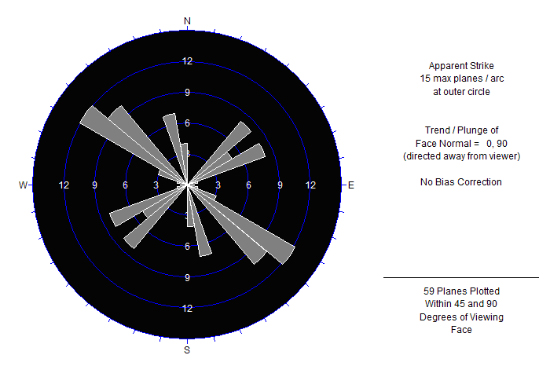

RosePlot(ローズダイヤグラム)について

|

|

|

|

ContourPlot(頻度分布図)と同様に、広く一般に使われているのが、RosePlot(ローズダイヤグラム)です。

RosePlot(ローズダイヤグラム)は、断裂や風向のように方位を持った情報の方位毎の頻度分布を示す視覚的統計表現法の一種で、走行データの方位ごとに出現回数を表示した円の中心から放射状に取ったスケール上にプロットして作成します。いわば走行データの円状ヒストグラムのようなものです。

Dipsでは、水平面を作図標準としていますが、任意の面における作図が可能です。 |

|

| |

| |

|

(9) |

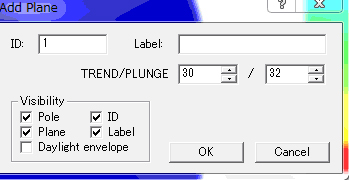

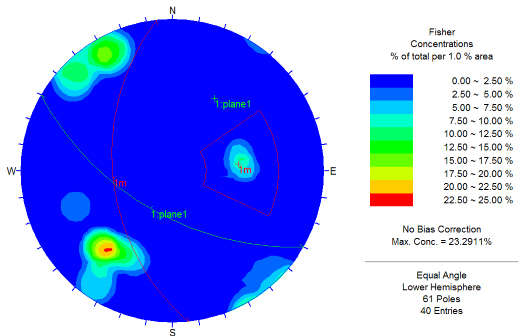

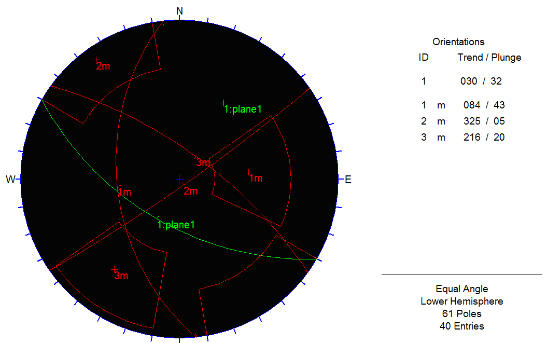

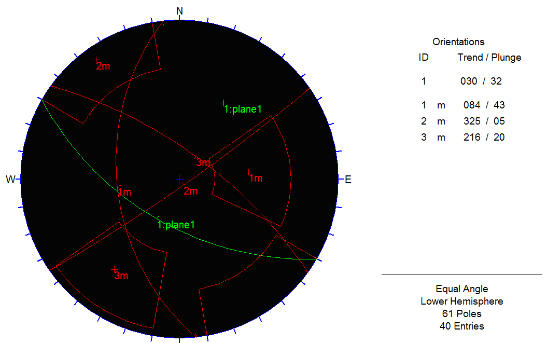

Dipsでは、Pole(極大図)、Scatter(散布図)、Contour(頻度分布図) 、Major Planes plots(主要平面図)において、極大点や平面を追加することができます。早速、Contour(頻度分布図)を表示し、やってみたいと思います。

|

|

|

|

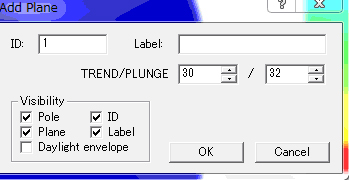

カーソールがStereonet投影内にあると、平面となる円弧が表示され、作成したい平面を指定し、表示領域の中でマウスを左クリックします。

すると、平面追加ダイアログが現れ、座標の修正を行うことが出来、極大点や平面の表示の有無を設定することができます。

ここでは、trend 30,plunge32として入力します。

またlabelにはplane1と入力します。 |

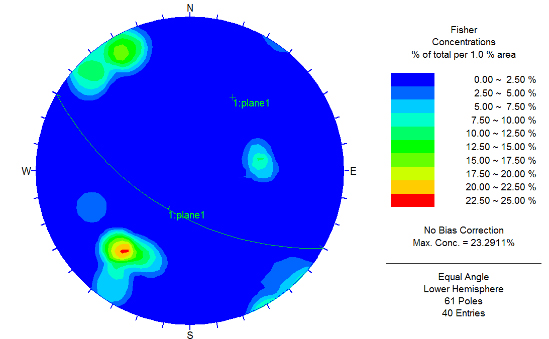

すると、下図のように極大点と平面.がContour(頻度分布図)に追加されます。

|

| |

| |

|

(10) |

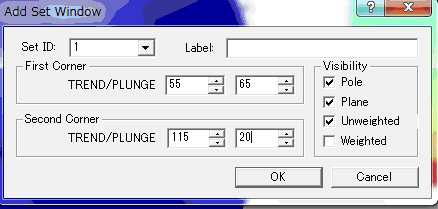

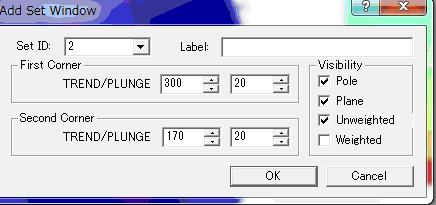

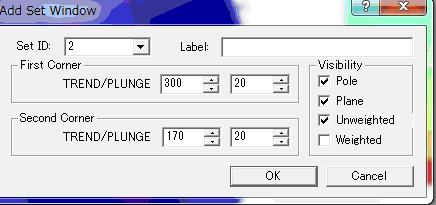

Add Set Window(データ領域追加)機能では、特定のデータをグループ化し、データの平均的な方向を知ることが出来ます。

|

|

|

|

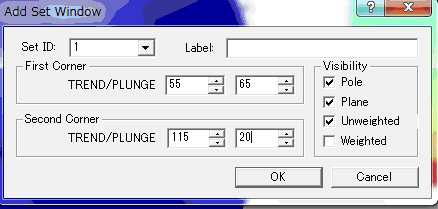

まず最初に、マウスカーソルをStereonet投影内のおおよそtrend 55,plunge 65のところに左クリックします。

その後、マウスをドラッグしながら、2番目の点trend 115,plunge 20のところに合わせ、左クリックすると、下図のような入力ダイアログが現れます。が現れます。

正確な場所にクリック出来なくても、この入力ダイアログで再度入力することが出来ますのでご安心ください。 |

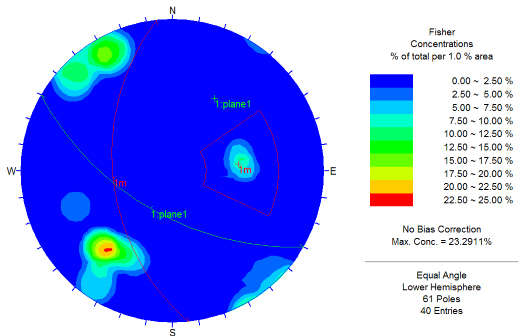

前述の極大点及び平面の追加と合わせ、今回のAdd Set Windowで追加されたデータ領域が下図のように表示されました。

Add Set Window(データ領域追加)で追加された領域は、ID番号とm(重み付けされていない)もしくはW(重み付されている)が表示されます。

また、左下端のステータスバーには、10 poles from 8 entries in Set 1と表示され、さらに、設定したID番号は自動的に入力シートに追加されます。

入力シートを表示すると、下図のように8つのデータにID番号が付加されたのがわかります。

|

| |

| |

|

(11) |

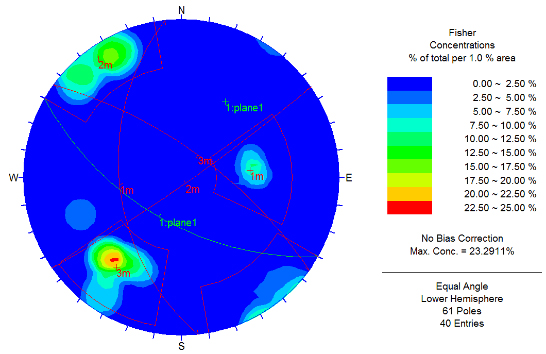

Add Set Window(データ領域追加)で、選択する領域のデータが対角線上にある時は、wrap around(回り込み選択)という機能を用いてデータを選択することが出来ます。が出来ます。

ここでは、下図の左上部の領域のデータと対角にある右下のデータを取り込みます。

まず、最初に左上部のデータ領域にある、trend 300, plunge 20の位置にマウスカーソルを持っていき、左クリックします。時計回りにマウスカーソルを上部に移動すると、右下の対角線上にも選択する領域が現れます。

そこで、trend 170, plunge 20の位置を選択すると、下図のような入力ダイアログが現れ、これも前述と同様に、入力位置が正確でなくても、ここで選択したい領域の数字を入力することによって望み通りの領域を設定することが出来ます。

選択すると下図のようにID番号2の領域が設定されます。定されます。

また、左下端のステータスバーには、22 poles from 15 entries in Set 2と表示され

、さらに設定したID番号2は自動的に入力シートに追加されます。

|

| |

| |

|

(12) |

最後に残りのデータ領域を設定します。設定します。

第一点目にtrend 190, plunge 40、第二点目にtrend 235, plunge 3を選択し、領域を設定します。これで合計3つのデータ領域を設定することが出来ました。

|

| |

| |

|

(13) |

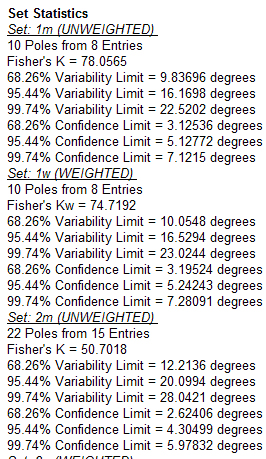

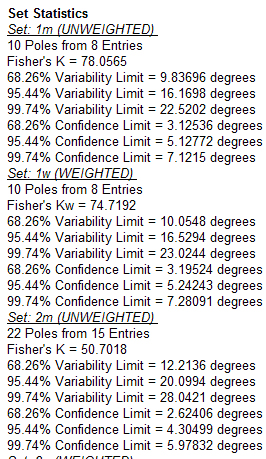

選択したデータ領域の情報はInfoViewer(情報表示)で要約を見ることが出来ます。

|

|

|

|

操作方法は、FileメニューからInfoViewerを選択します。

画面をスクロールしていくと、先ほど設定したデータ領域に関する情報

・UNWEIGHTED(重み付けをしない場合)

・WEIGHTED(重み付けをした場合)

が表示されています。 |

これらの情報は印刷したり、ワープロファイルに貼り付けて編集することが出来ます。 |

| |

| |

|

(14) |

Major Planes Plot(主要平面図)は、ユーザーが自由にステレオネット投影面で極大点や頻度分布を表示することなく、平面だけを作図出来る機能です。る機能です。

|

|

|

|

Major Planes Plot(主要平面図)は以下のことが可能です。

|

・ |

Added Plane(平面追加機能)で追加した平面を表示 |

|

・ |

Add Set Window(データ領域追加)で追加した平均面を表示 |

|

操作方法はViewメニューからMajor Planes Plot(主要平面図)を選択するか、(主要平面図)ツールボタンを選択します。

Dipsの初期設定では、追加した平面は緑色、設定したデータ領域は赤色で表示されます。

|

| |

| |

|

(15) |

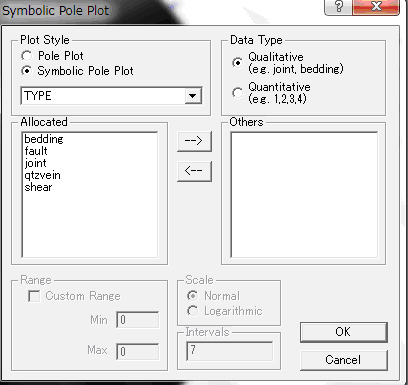

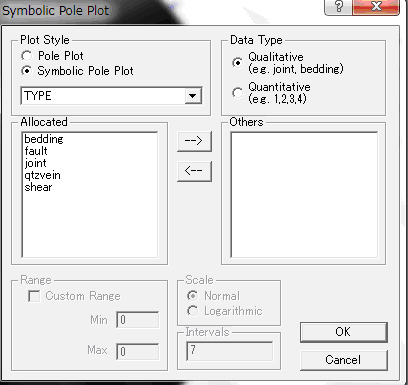

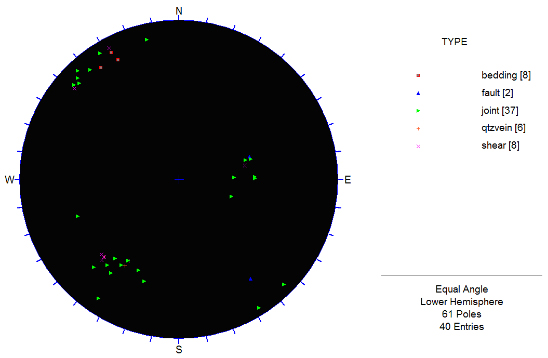

地物属性を解析するために、DipsではSymbolic Pole Plot(シンボリック極大図作成)機能とChart Options(チャート図作成)機能があります。ここではまず、Symbolic Pole Plot(シンボリックな極大図作成)機能について説明します。説明します。

まず、極大図を最大表示させ、マウス右ボタンをクリックし、表示されたメニューの中からSymbolic Pole Plotを選択します。

同様にメインメニューからSymbolic Pole Plotすることもでき、Symbolic Pole Plotが選択されると、下図のようなダイアログ表示されます。

Plot Styleは、【Symbolic Pole Plot】を選択し、そのすぐ下にある選択項目は【Type】を選びます。

すると、【Type】の項目が一覧で表示されます。

Dtata Typeは、「Qualitative(定性的)」か、「Quantative(定量的)」を選択しますが、当然のことながら、「Qualitative(定性的)」を選択します。

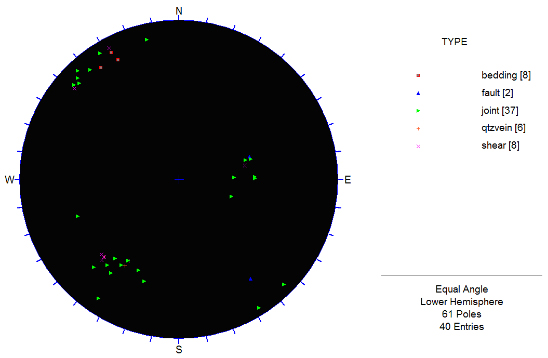

そしてOKボタンを押すと、下図のような表示画面になります。

ここで、凡例は下記を意味しています。

| bedding |

→ |

層理 |

| fault |

→ |

断層 |

| joint |

→ |

せん断面

|

| shear |

→ |

石英脈 |

|

| |

| |

|

(16) |

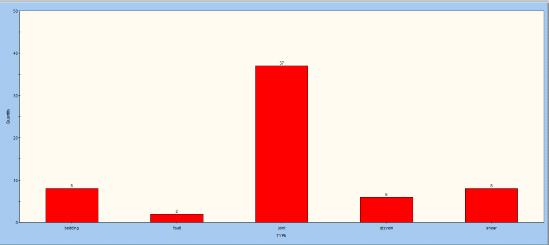

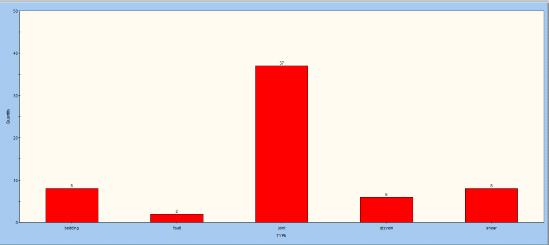

最後にChart Options(チャート図作成)機能について見ていくことにします。

先ほど紹介したSymbolic Pole Plot(シンボリック極大図作成)機能により作成した画面を選択し、マウスの右クリックボタンで表示されるメニューの中から、【Create Corresponding Chart】を選択します。すると、下図のような棒グラフが表示されます。

また、マウス右ボタンをクリックし、表示形式を折れ線グラフやパイチャートに変更することも可能です。

これでDipsの一般的な機能の説明は終わりです。

|

| |

| |

|

|

|

|